2025年8月4日,“四川大學彝族漆器文化進校園”社會實踐團隊,飽含對彝族漆器以及彝族語言等彝族文化探索了解的熱情,積極響應國家“三下鄉”以及對保護非物質文化遺產的號召,來到四川省西昌市漆器工廠和諾蘇書屋,在8月4日至8月8日對國家非物質文化遺產彝族漆器以及彝族特色語言展開深度調研。團隊通過實際觀察,動手體驗,專家講解,以及與傳承人深度對話,將豐富多彩的彝族文化展現在更多人面前。

彝族漆器——千年工藝的匠心與創新

彝族漆器,作為國家級非物質文化遺產,以其復雜的圖案,精湛的工藝和深厚的文化內涵聞名。一位家族傳承的非遺傳承人,分享了這門手藝的過去與未來。團隊也有幸參與體驗了彝族漆器繪制圖案的工序,深刻理解每一個圖案背后蘊含的彝族人美好的祝愿與期待。

圖1團隊正對彝族漆器非遺傳承人進行采訪

匠心

彝族漆器制作需經歷復雜工序,分為做胎、髹漆、修飾三個階段。天然大漆對溫濕度要求極高,須保持27℃、75%濕度,精品漆器需一年以上自然干燥。傳統漆器以黑、黃、紅三色為主,黑色象征萬物起源,黃色代表光明,紅色傳遞熱情。紋樣如羊角紋、云朵紋,體現了“萬物有靈”的信仰,漆器上紋樣雖時常變化,但不變的是彝族人們對幸福生活的美好向往。非遺傳承人也希望能讓這一個個帶著對未來生活的美好期許的彝族漆器被更多人知道了解。

圖2 圖3 彝族漆器

創新

過去,漆器制作“傳男不傳女”,但這位傳承人打破了這一規矩,得到了家族的支持。如今,她的工坊中有32名員工,包括十多名00后年輕人。他們為漆器注入現代設計理念,并通過網絡平臺擴大影響力。傳承人表示:“創新是讓漆器走進現代生活的關鍵。”傳承人認為,優秀傳統文化的傳承,不僅僅是手藝的精湛與傳承,也要將傳統文化與當下社會生活接軌,不斷發展創新,在保留傳統文化的精髓的同時,結合現代的潮流趨勢或是人們生活習慣,創新出更符合人們需求的物品;這樣既滿足能發揚傳統文化的需求,也能讓人們的生活更加豐富多彩,讓優秀傳統文化走進人們生活。

圖4 漆器工廠女員工繪制漆器

平衡

天然大漆,又稱“生漆”或“國漆”,是從漆樹的韌皮層割取的乳白色樹液,經氧化后變為棕黑色。其特性有天然環保、耐酸堿、耐高溫(可達250℃)防水防腐,被譽為“涂料之王”。想要將彝族漆器這一非物質文化遺產得到更多的推廣,我們不可忽略價格的影響。“天然大漆太貴了,至少是工業漆價格的十倍”,工業漆為低價市場提供了選擇,但我們仍然保留天然大漆作為高端漆器的首選。傳承人強調,漆器的未來在于堅守工藝根本的同時,探索與日常生活的結合。政府支持與高校合作項目也為這門古老技藝注入了新活力。

圖5彝族漆器清洗 圖6團隊成員體驗彝族漆器繪制

圖7 實踐團手捧自己繪制的漆器與非遺傳承人合照

彝族語言——古老文字與現代傳承的交響

彝族,作為中國人口第六大少數民族,擁有近千萬人口,主要分布在四川涼山、云南楚雄等西南地區。其中,四川彝族是北部方言區的代表,其語言與文化獨具特色。本團隊在聯系了西昌市諾蘇書屋的老師后,在老師的教導下學習了解彝語。

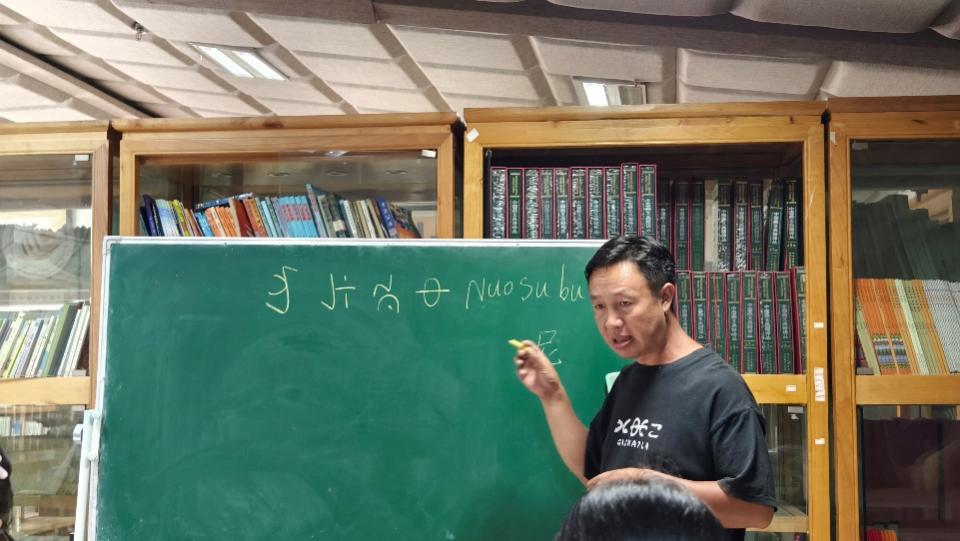

圖8 老師講解彝語

瑰寶

彝語屬于漢藏語系藏緬語族彝語支,與西南地區其他少數民族語言有互通之處。更令人矚目的是,彝文是中國兩大原創文字之一,與漢字并列。古彝文擁有八萬多個字形,雖與甲骨文相似,但其起源至今仍是學術界探討的課題。而在1980年推行的規范彝文以音節為單位,簡化了學習難度,但古彝文的豐富性仍被視為文化傳承的寶貴遺產。此外,彝語的語法與漢語差異顯著,一般表達為“主賓謂”,例如“我想睡覺”在彝語中表達為“我睡覺想”。此外,彝族傳統含蓄,問候方式別具一格:早晨見面不問“早上好”,而是問“你這么早去哪兒”;告別時則說“慢走”“慢慢玩”。名字中常帶“阿”或“木”,如“阿木”“阿依”,體現了濃厚的民族特色。

挑戰

盡管彝語和彝文歷史悠久,但在現代社會中,其傳承面臨挑戰。涼山彝族自治州因媒體宣傳而備受關注,但其他地區的彝族文化仍需更多保護與推廣。老師呼吁,希望通過教育和技術手段,讓這門古老語言煥發新生。而團隊此次學習,也不僅僅是自身了解了彝語的魅力與獨特的文化底蘊,也希望將這份文化傳遞出去,讓更多人認識到彝語,認識少數民族語言的魅力。

團隊成員拿著自己做的筆記與老師合照

結語

此次西昌之行,不僅讓同學們深入領略了彝族漆器“以木為胎、以漆為魂”的匠心傳承,更通過彝文古籍的解讀觸摸到了千年彝文的文明脈搏。當傳統工藝與現代思維碰撞,當古老文字與青春目光相遇,這場社會實踐已然超越了文化考察的意義,成為青年學子與中華優秀傳統文化對話的生動課堂。相信這份來自大涼山的非遺記憶,將激勵更多年輕人成為文化傳承的“火把”,照亮非遺保護與創新的未來之路。

文/程琢 鄭梓涵