為響應國家非遺文化保護號召,破解漆藝傳統文化傳承困境,福建農林大學戴爾豪西大學聯合學院(國際學院)“尋脈漆藝” 暑期實踐隊于 7 月 1 日至 5 日前往福建省福州市晉安區,開展了為期 5 天的暑期三下鄉社會實踐活動,深入探尋漆藝文化的傳承脈絡,用青春力量為傳統技藝傳播注入活力。

7月1日,實踐隊首站走進福建省工美術館。一入展廳,沉靜的木漆香便縈繞鼻尖,數十件脫胎漆器與漆畫在柔和光影中靜靜陳列。講解員介紹,脫胎漆器以“輕”著稱,經麻布裱糊、反復髹漆打磨而成,一件精品往往需要三五年時間雕琢,溫潤漆面搭配細如發絲的描金工藝,凝聚著百道工序的匠心。漆畫則通過螺鈿鑲嵌展現靈動之美,貝殼珠光與漆色交融,盡顯自然之妙。

正在創作的陳老師坦言:“漆藝得等,真正的美急不得。” 隊員們在觸摸中感受漆器的微涼,更體會到匠人們對 “慢” 的堅守。

圖為實踐隊隊員在福建省工美術館參觀脫胎漆器。張思敏 供圖

7 月 2 日,團隊拜訪了年逾古稀的漆畫匠人鄭崇堯先生的工作室。鄭老指尖摩挲著未完工的漆畫,向隊員們細述大漆秉性:“漆如君子,有傲骨亦需馴養。每一層髹涂都是與自然的對話,每一次打磨都是與材料的交流。”

圖為鄭崇堯先生與接受實踐隊隊員采訪。張思敏 供圖

他現場演示傳統“犀皮漆”技法,斑斕色漆在精準掌控下凝固成獨特韻律,讓隊員們直觀理解了 “一道工序數天干透,一幅作品數月方成” 的時間沉淀,深刻感悟漆畫傳承中的時光密碼。

7月3日,實踐團來到福州漆藝基地,在濃郁的漆香中探尋手藝人的堅守與憂思。作坊里,鄭文姜師傅正用細筆勾線,談及自己的漆畫《武夷晨霧》在國際上獲得贊譽時,他眼中閃爍著驕傲的光芒。但提及傳承困境,鄭師傅不禁蹙眉:“學這行先要熬過‘漆瘡’,年輕人很難堅持;天然顏料成本高,售價高了沒人買,低了又要虧本。”

圖為鄭文姜先生為實踐隊隊員演示漆畫制作。孫暢 供圖

隊員們望著半成品漆板,在沉靜的色彩中感受到了堅守的力量與現實的掙扎,更堅信“只要有人耐住寂寞,漆色里的匠心總會發光”。

7月4日,團隊在梁向明老師的帶領下參觀福州沈紹安漆藝博物館。作為福州市漆藝研究會副秘書長,梁向明老師的父母均從事漆藝制作,他對漆藝有著深厚的情感。在博物館中,梁老師熱情講解漆器發展歷史,他提到:“漆器不僅是一種工藝品,更是中華文明的見證者。從戰國時期的漆盒到明清時期的脫胎漆器,每一件作品都凝聚著匠人的智慧與心血。”

圖為梁向明與實踐隊隊員在福州沈紹安漆藝博物館前合影。張思敏 供圖

圖為梁向明老師為實踐隊隊員介紹漆器制作過程。張思敏 供圖

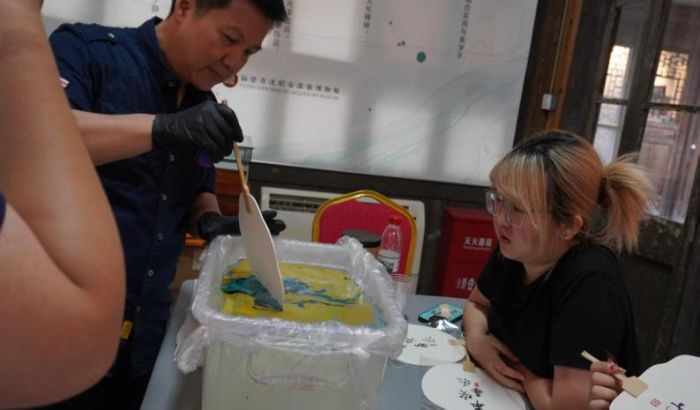

為了讓隊員們更直觀地感受漆藝的魅力,梁向明老師帶領大家體驗了漆扇制作。一桌工具,滿室漆香,梁老師如同漆藝文化的守望者,以漆為筆,為隊員們繪就古老文化的斑斕畫卷。

圖為實踐隊隊員在梁向明老師指導下體驗漆扇制作。吳悠 供圖

7月5日,實踐團在福州文化館完成了此次三下鄉活動的最后一程。玻璃展柜里,清代漆器泛著溫潤光澤,朱紅底色上的描金紋樣雖歷經百年,依舊細膩雅致。

圖為實踐隊隊員在福州文化館參觀脫胎漆器。張思敏 供圖

隊員吳悠興奮地分享著幾日所學:“你看這戧金漆盒,要先在漆面上刻花紋,再填金粉,當年得耗上匠人半年功夫。”從生漆采集到髹漆層數,漆文化已在隊員們心中悄然扎根。古老漆器雖沉默不語,卻通過人們的講述,將千百年的匠心故事代代相傳。離館時回望,那些靜靜陳列的漆器仿佛在訴說:真正的傳承,正是在人與人的講述中慢慢延續,生生不息。

通訊員:吳悠 任鈺馨 孫暢