“2300米一跨過江,這是中國橋梁向世界的宣言!”面對主跨創世界紀錄的懸索橋,黃修平眼中閃爍著自豪。這座標志著中國基建實力更進一步的里程碑,背后是無數前所未有的挑戰與革命性的技術突破。

2022年長江水位汛期反枯。“原計劃30天的鋼護筒施工實際上用了近兩個月時間”黃修平回憶道,面對水文氣象條件非常規變化,在不規則半日潮的變化過程中,團隊采用“高水位搶打鋼護筒,低水位窗口精準疏浚”的動態施工方法,為后續主塔“百米長樁快速高質量施工”打下了堅實基礎。更大的挑戰接踵而至——83米深的錨碇地連墻,精度要求高達1/800。團隊通過工藝試驗,經過高精度成槽、鋼箱與鋼筋籠精準制造與安裝、水下混凝土高質量澆筑,成功實現了新型剛性接頭地連墻的完美實施,筑牢了深基的“定海神針”。

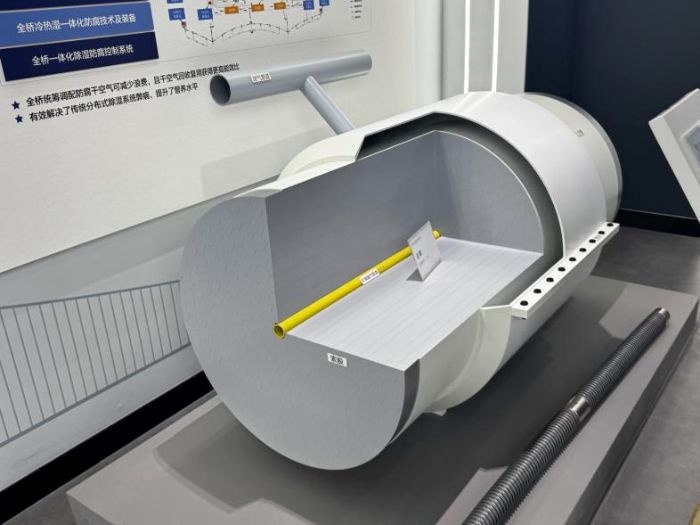

大橋主纜系統隱藏著另一項全球首創——在251根2200兆帕索股組成的主纜中央,鋪設1根輸氣管道,主纜、鞍室、錨室、主梁、索塔共用除濕設備,以制備站型式代替傳統分離式除濕機,實現全橋一體化防腐。“這是懸索橋除濕的‘神經網絡’”黃修平解釋到。這套系統可實時監測溫濕度變化,實現從被動防護到主動預警的跨越,為百年工程筑牢科技防線。“這些探索不僅服務當下,更是為跨海通道等未來工程儲備技術能力。”

張靖皋長江大橋以六大世界級突破推動中國橋梁技術實現三大跨越:實現橋梁結構體系與關鍵構件創新設計、完成關鍵材料與施工裝備換代升級、通過施工關鍵工序數字孿生升級智能建造水平。這一超級工程不僅刷新了橋梁建設的技術標準,更通過全鏈條創新驗證體系,為長三角交通樞紐注入科技動能,標志著我國向"橋梁強國"邁出關鍵一步。

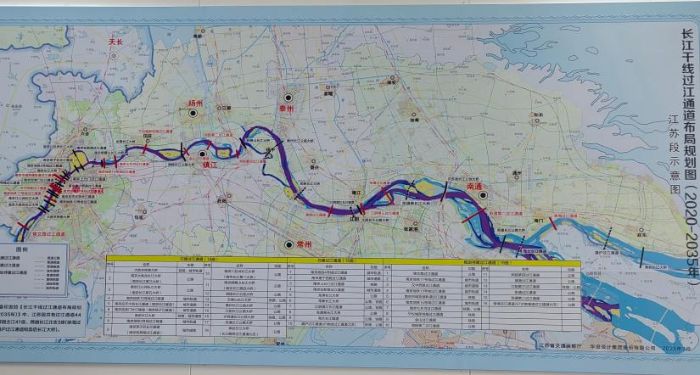

黃修平表示,張靖皋長江大橋作為蘇通過江通道體系的關鍵樞紐,不僅解決了蘇通交通瓶頸,更實現了大跨度懸索橋的技術突破。這項標志性工程攻克了超大跨度建設難題,推動中國橋梁技術躋身世界前列,同時為國家儲備了核心技術和高素質人才。

在采訪的最后,黃修平特別為青年學子送上職業發展的真知灼見。這位從基層成長起來的橋梁專家,用樸實而有力的話語勾勒出新時代工程師的成長路徑。

談到專業培養,他著重強調了三個關鍵點:首先是筑牢力學與結構、巖土等相關基礎知識這些看家本領,其次是善于擁抱“智慧”、“智能”等新技術來輔助工程實踐,最后是"當你們在一線連續奮戰時,強健的體魄就是最可靠的保障"這一實踐經驗。"這些實踐鍛造的廣闊格局,將助力你們完成從技術執行者到工程專家的蛻變與躍升。"黃修平最后補充道。在他看來,青年工程師要走出課堂,在實踐中理解工程與社會的互動關系,這樣才能真正肩負起建設交通強國的重任。

從"設計尖兵"到"大國工匠",黃修平的分享不僅展現了中國橋梁建設者的智慧與擔當,更點燃了青年學子投身交通強國建設的熱情。張靖皋長江大橋的建設,正在書寫中國橋梁技術新的輝煌篇章。