八月的撫松,青山含翠,清風送爽。8月14日至15日,長春中醫藥大學“青馬星火·知行撫松”暑期社會實踐團的9名師生深入撫松縣萬良鎮、仙人橋鎮,以“文化傳承、生態賦能”為主線,在萬良野山參博物館解碼“參鄉密碼”,在黃家崴子村觸摸紅色記憶,在南天門村共商產業新篇,用青春視角書寫鄉村振興的生動注腳。

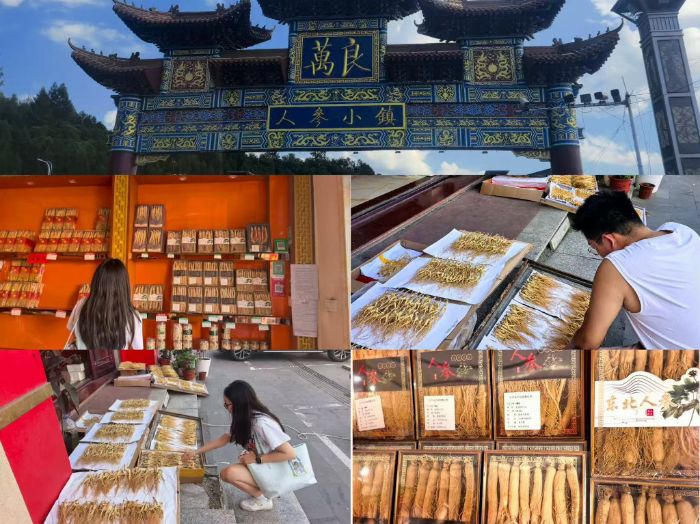

參香浸潤文化根脈:萬良野山參博物館里的“活課堂” 作為“中國人參之鄉”的核心區,萬良鎮的野山參文化是撫松最厚重的底色。團隊首站來到萬良野山參博物館,在講解員的帶領下,一件件形態古樸的野山參標本、一幅幅生動的歷史圖片、一段段詳實的文字記載,將參鄉人民與參結緣、以參立業、因參而興的奮斗歷程娓娓道來。同學們仿佛穿越時空,走進那段激情燃燒的歲月,深刻感受到參鄉人民堅韌不拔、勇于創新的精神風貌。在這里,不僅了解到野山參的生長習性和鑒別方法,更被參鄉人民對人參文化的傳承與創新所打動。大家紛紛表示,要將這份寶貴的精神財富帶回家鄉,傳播給更多的人,讓更多的人了解并愛上這份獨特的文化。

紅綠交織振興路:黃家崴子村的“時光對話” 距萬良鎮30公里的黃家崴子村,是一座被青山環抱的“紅色村莊”。村史館里,抗聯戰士用過的鐵銃、解放戰爭時期的支前獨輪車、改革開放初期的“萬元戶”獎狀,串聯起從革命年代到鄉村振興的歷史脈絡。時光流轉,昔日的烽火硝煙散盡,交通不便卻成為了新的難題。村黨支部書記柏連福接過了先輩們“為家園奮斗”的接力棒。他往返于鐵路部門,為鄉親們尋找出路。最終換來了奇跡——通化至白河的列車在黃家崴子村設臨時停靠點,每天僅停靠一分鐘,這一分鐘也成了聯通山內外的“黃金通道”。

“參”透健康密碼,共筑美好生活 為進一步提高村民健康意識,普及科學養生知識,實踐團隊為黃家崴子村的村民開展了一場別開生面的“‘參’入健康生活”宣講活動。活動中,師生們結合專業所學,深入淺出地講解了人參的保健功效與食用方法,引導村民正確認識人參的價值,倡導科學、合理的養生觀念。村民們聽得津津有味,不時提出疑問,現場氣氛熱烈而融洽。通過此次宣講,不僅增強了村民們的健康意識,也為他們提供了實用的養生指導,讓“參”這一傳統中藥材在現代生活中煥發出新的活力。此外,實踐團隊還與村民們共同探討了如何將人參產業與鄉村旅游相結合,探索鄉村振興的新路徑,共同繪制美好生活的新藍圖。

綠韻滋養田園夢:南天門村的“生態共富路” 最后一站來到南天門村,實踐團隊與村民們圍坐一堂,共話產業發展新未來。南天門村憑借得天獨厚的自然資源,大力發展生態農業,成功走出了一條綠色發展的共同富裕之路。在興隆縣團委書記的講解下,團隊成員了解到南天門村名的由來,并得知該村古瓷窯曾是長白山腳下鮮為人知的“隱世窯場”。此外,還見識了草編手藝,深切感受到村民們對手工藝的熱愛與堅守。這些草編作品,從日常生活用品到精美藝術品,無不展現著南天門村人民的智慧與勤勞。實踐團隊成員們深受啟發,與村民們進行了深入交流,共同探討如何將傳統手工藝與現代市場需求相結合,為南天門村的生態農業和手工藝發展注入新活力。大家集思廣益,提出了許多創新性的想法和建議。

習近平總書記強調,鄉村振興是實現中華民族偉大復興的一項重大任務。此次長春中醫藥大學“青馬星火·知行撫松”暑期社會實踐團開展的暑期“三下鄉”社會實踐活動,為師生們搭建了深入鄉村的橋梁。在實踐過程中,師生們不僅增長了見識、拓寬了視野,更對總書記關于鄉村振興的講話精神有了切身體會,深刻認識到鄉村振興對于國家發展全局的重要性和緊迫性。通過此次活動,團隊成員們深受觸動,紛紛表示將繼續保持對鄉村發展的高度關注,充分發揮自身專業知識優勢,以青春之我、奮斗之我,為鄉村振興事業貢獻源源不斷的智慧和力量。