在浙江溫州文成縣玉壺鎮——這個著名的僑鄉,浙江工商大學初“芯”智治 · 智繪“芯”途實踐團有幸采訪了石雕技藝傳承人、青年返鄉創業典范胡植柱先生。一把刻刀,一塊頑石,在他手中化作溝通古今、連接中外的橋梁,更成為激活鄉村、啟迪青年的生動教材。

以石為媒:讓世界聽見僑鄉故事

作為“僑二代”,胡植柱先生深諳海外游子的鄉愁。他不僅繼承了精湛的石雕技藝,更肩負起文化傳播的使命。過去一年,他帶著承載文成記憶的石雕作品,站上了意大利都靈國際書展的舞臺。當異域的目光在這些融合傳統與現代審美的作品上停駐,驚嘆于中國非遺的精妙時,胡先生感到無比自豪。“石雕是凝固的鄉音,”他告訴我們,“讓海外華僑和外國友人通過這些作品了解我的家鄉,感受中華文化的魅力,是我最大的心愿。”他的作品,已成為海外僑胞寄托鄉思的精神紐帶,更向世界展示了非遺技藝蘊含的巨大商業潛力。為了讓僑胞后代不忘根脈,他還積極利用線上直播等新興互聯網傳播形式,讓遠在海外的“僑三代”、“僑四代”也能實時觸摸、了解家鄉的傳統文化。

扎根鄉土:為鄉村注入“石”尚活力

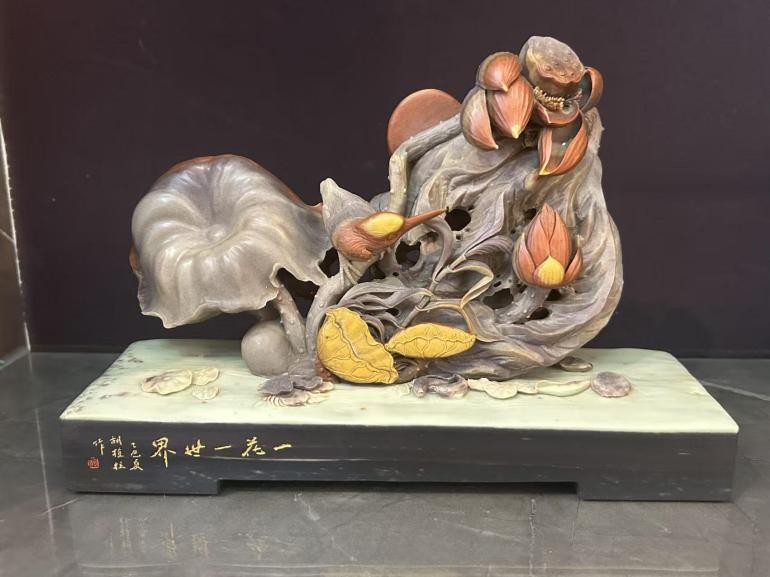

回到文成,胡先生思考的是如何讓古老的石雕技藝在新時代煥發生機,真正服務于鄉村振興。他敏銳地將石雕藝術與當地文旅資源、僑鄉文化深度融合。實踐團成員在胡先生的工作室看到那些融入劉伯溫故里元素、描繪天頂湖風光的石雕作品,不僅精美絕倫,更如同一部立體的地方志,無聲地訴說著家鄉的歷史變遷與發展圖景,串聯起古今的對話。胡先生堅信,“非遺+文旅”是激活鄉村的重要路徑。

薪火相傳:從傳承者到青年引路人

深知傳承的關鍵在于青年,胡植柱先生積極推動“非遺進校園”。他走進多所中學和高校,身份已悄然從技藝的守護者轉變為文化的推廣者。他手把手地教學生們感受石頭的溫度,聆聽刻刀的聲音,讓更多年輕一代認識、喜愛并愿意傳承這份寶貴的本土非遺。“看著孩子們眼中對石雕的好奇和興趣,我就看到了希望。”胡先生如是說。

青年歸巢:奮斗是青春最亮麗的底色

胡植柱先生本身就是青年返鄉、投身鄉村建設的杰出榜樣。他放棄了國外優越的生活和發展條件,毅然回到家鄉文成,將滿腔熱忱傾注于石雕事業和家鄉發展。他的努力獲得了廣泛認可,成為全國工會代表、溫州市人大代表。他用自己的經歷向實踐團成員們生動詮釋:“鄉村振興,迫切需要年輕人的智慧和力量。越努力,越幸運,這不是空話,夢想的種子,唯有在故鄉的沃土上,用堅守與奮斗去澆灌,才能綻放出最美的花朵。”

寄語青年:扎根鄉土,勇敢追夢

采訪中,胡先生與實踐團成員們親切交流,熱情分享了他歸國創業的心路歷程和非遺傳承的寶貴經驗。他鼓勵青年學子:“要勇于追逐自己的夢想,更要敢于扎根腳下的土地。廣闊的鄉村天地大有可為,期待廣大青年學子們能夠運用所學的知識和青春的激情,為鄉村振興貢獻實實在在的力量。”實踐團成員仔細觀摩了一件件栩栩如生的雕刻作品,指尖仿佛能觸摸到歷史的紋路與匠心的溫度,深切感受到了非遺文化的獨特魅力和深厚底蘊。

如今,胡植柱先生依然步履不停,為推廣家鄉文化而奔走。他以石雕為筆,以匠心為墨,在故鄉與世界之間架起一座堅實的橋梁,讓文成的故事、僑鄉的情懷、中華非遺的璀璨,通過這無聲卻有力的“石語”,傳得更遠,被更多人聽見和銘記。他的故事,是匠心堅守的贊歌,更是對新時代青年投身鄉村建設的深情召喚。